바로가기

전체메뉴

목차

하위 메뉴

- 인권침해 개관

-

- 인권침해 개요

- 인권침해 유형

-

- 평등권 침해

-

- 신체의 자유 침해

-

- 사생활의 자유 침해

-

- 양심의 자유 및 종교의 자유 침해

-

- 표현의 자유 침해

- 국가인권위원회를 통한 인권침해 구제

-

- 국가인권위원회 개관

-

- 인권침해 등의 진정

-

- 인권침해 등의 조정

- 헌법재판소를 통한 인권침해 구제

-

- 헌법소원 개관

-

- 권리구제 헌법소원

- 인권침해에 따른 손해배상 청구

-

- 민사소송 등

-

- 국가배상 청구 등

현재위치 및 공유하기

본문 영역

① 국가기관, 지방자치단체 등으로부터 「대한민국헌법」 제10조부터 제22조까지에 보장된 인권을 침해당하거나 차별행위를 당한 피해자 및 이를 알고 있는 사람, ② 법인, 단체 또는 사인으로부터 차별행위를 당한 사람은 국가인권위원회에 진정하거나 조정을 신청할 수 있습니다.

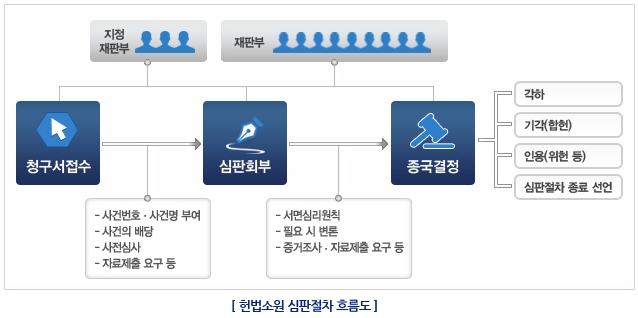

공권력의 행사 또는 불행사로 인해 「대한민국헌법」상 기본권을 침해당한 사람은 다른 법률에 더 이상 구제절차가 없는 경우 헌법재판소에 헌법소원을 청구할 수 있습니다. 다만, 법원의 재판은 원칙적으로 헌법소원의 대상이 되지 않습니다.

공무원 또는 공무를 위탁받은 사인이 직무를 집행하면서 고의 또는 과실로 법령을 위반하여 타인의 권리가 침해된 경우 피해자는 특별한 경우를 제외하고 국가 또는 공공단체에 배상청구를 할 수 있으며, 형사절차에서 구금을 당한 사람이 재판절차에서 무죄 판결을 받은 경우에는 국가에 대해 그 구금에 관한 보상을 청구할 수 있습니다.

국가가 아닌 사인으로부터 인권침해를 받은 사람 및 침해사실을 알고 있는 사람은 수사기관(경찰 및 검찰)에 고소ㆍ고발하여 인권침해를 구제받을 수 있습니다. 가해자와 치료비, 위자료 등이 합의가 되지 않았을 경우 민사조정, 소액사건심판, 민사소송 등을 제기하여 치료비, 위자료 등을 받을 수 있습니다.

공권력의 행사 또는 불행사로 인해 「대한민국헌법」상 기본권을 침해당한 사람은 다른 법률에 더 이상 구제절차가 없는 경우 헌법재판소에 헌법소원을 청구할 수 있습니다. 다만, 법원의 재판은 원칙적으로 헌법소원의 대상이 되지 않습니다.

공무원 또는 공무를 위탁받은 사인이 직무를 집행하면서 고의 또는 과실로 법령을 위반하여 타인의 권리가 침해된 경우 피해자는 특별한 경우를 제외하고 국가 또는 공공단체에 배상청구를 할 수 있으며, 형사절차에서 구금을 당한 사람이 재판절차에서 무죄 판결을 받은 경우에는 국가에 대해 그 구금에 관한 보상을 청구할 수 있습니다.

국가가 아닌 사인으로부터 인권침해를 받은 사람 및 침해사실을 알고 있는 사람은 수사기관(경찰 및 검찰)에 고소ㆍ고발하여 인권침해를 구제받을 수 있습니다. 가해자와 치료비, 위자료 등이 합의가 되지 않았을 경우 민사조정, 소액사건심판, 민사소송 등을 제기하여 치료비, 위자료 등을 받을 수 있습니다.

< 국가인권위원회 진정 절차도 >

< 출처: 국가인권위원회 인권e 홈페이지, 진정-진정안내-처리절차 >

< 헌법소원 절차도 >

< 출처 : 헌법재판소 홈페이지, 알기 쉬운 헌법재판-헌법소원심판 >

※ 형사재판에 대한 자세한 내용은 이 사이트 『폭행·상해의 피해자·가해자』 콘텐츠의 < 형사소송단계-공판 >에서 확인할 수 있습니다.

※ 인권침해를 당한 사람과 가해자가 피해의 배상에 대해 합의한 경우에는 더 이상의 민사절차가 진행되지 않습니다. 만약 인권침해를 당한 사람이 합의금을 받고도 민사절차를 진행하면 합의서를 증거로 민사절차에 대응할 수 있습니다.

하단 영역

팝업 배경